বৌদ্ধধর্ম কেন মহাজাগতিক ?

=============================

মহাজাগতিক মূলনীতি প্রকৃতপক্ষে কোন নীতি বা তত্ত্ব নয়, বরং এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ। এটি বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক তত্ত্বের কার্যকারিতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। মহাবিশ্বের বৃহৎ-পরিসর গঠন থেকে এই স্বতঃসিদ্ধটি উৎপত্তি লাভ করে। এই নীতির বিবৃতিটি হচ্ছে:

“ বৃহৎ স্প্যাশিয়াল স্কেলে (spatial scale) মহাবিশ্ব সমসত্ব (homogeneous) এবং সমতাপীয় (isotropic) ।আসুন জেনে নিই এ নিয়ে প্রচলিত ধর্ম ও বিজ্ঞান কি বলে .........

ধর্ম , বিজ্ঞান এবং মহাজাগতিকতাঃ

মানুষ আজ পর্যন্ত চিন্তায় ও কর্মে যা কিছু অর্জন করেছে সবই হয় কোন গভীর ভাবে অনুভূত প্রয়োজন মেটাতে অথবা কোন যন্ত্রণা এবং কষ্ট লাঘবের জন্য। আধ্যাত্মিক ভাবনা-চেতনা, সেই সংক্রান্ত আন্দোলনসমূহ এবং তাদের বিবর্তন ও অগ্রগতি ভালভাবে বোঝবার জন্য এই কথাটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে। অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা, তা আমাদের সামনে যে মহৎ আবরণেই উপস্থিত হোক না কেন মানুষের সকল চেষ্টা ও সৃষ্টির পিছনে সেই হচ্ছে সঞ্চালনী শক্তি। তাহলে ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের পিছনে মানুষের কোন প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি কাজ করেছে? এসব শব্দগুলির বৃহত্তর অর্থকে মনে রেখে আমরা এখন তা ভেবে দেখতে পারি। একটু বিচার বিবেচনা করলেই দেখা যাবে ধর্মীয়চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ওপরে মানুষের বিচিত্র সব আবেগের প্রভাব আছে।

ধর্মের এই বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে সাধারণভাবে ঈশ্বরের ধারণা মানবকেন্দ্রিক বা মানবিক। কেবলমাত্র অসাধারণ মানসিকতাসম্পূর্ণ মানুষ অথবা জনগোষ্ঠিকেই এই প্রকার ধারণার ঊর্ধে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত ছাড়াও তৃতীয় এক প্রকার ধর্মীয় অনুভূতি সব ধর্মেই সম্ভব হতে পারে-যদিও বিশুদ্ধ চেহারায় তার দেখা পাওয়া হয়ত বিরল ঘটনা। আমি এটাকে বলব 'মহাজাগতিক ধর্মীয় চেতনা।' যিনি এটাকে মোটেই অনুভব করেননি তাঁর কাছে এটা ব্যাখ্যা করা মুস্কিল, কারণ মানবিক বা মানবকেন্দ্রিক ঈশ্বরের অনুভূতির সঙ্গে এই চেতনার কোন সংযোগ নেই।

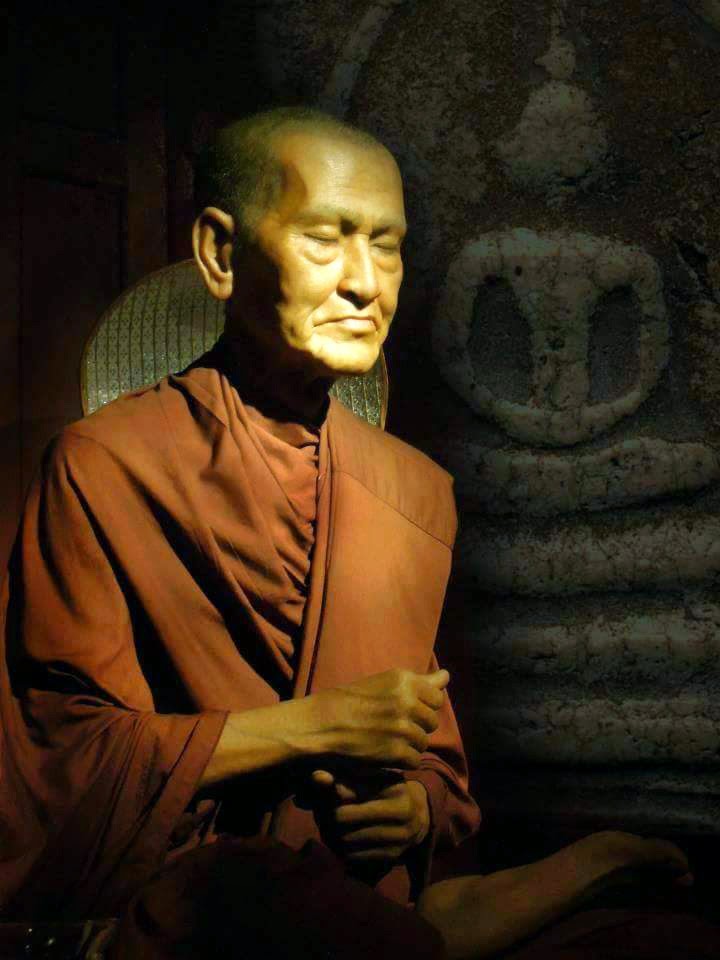

যার মধ্যে এই চেতনা আসে তিনি বিশ্বব্রক্ষ্ণাণ্ডের সর্বত্র এক ভাবগম্ভীর শৃঙ্খলা বোধ যা প্রকৃতি ও চিন্তাজগৎ সবখানেই পরিব্যাপ্ত তা অনুভব করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশার তুচ্ছতাও হৃদয়ঙ্গম করেন। তখন শুধুই নিজেকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা, যা আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, তাকে মনে হয় কারাগারে আবদ্ধ এক বন্দীর মতন। বিশ্বের সর্বময় পরিব্যাপ্তিকে একই সঙ্গে অনুভব করতে উদ্বুদ্ধ হয় মন, এই মহাজাগতিক ধর্মীয় চেতনার প্রাথমিক প্রকাশ আমরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রচনাতেও দেখতে পাই, যেমন ডেভিড ও অন্য কয়েকজন ধর্মপ্রচারকের স্তোত্রে। শোপেনহাওয়ারের লেখা থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, সেখানেও এই অনুভুতির জোরালো প্রকাশ রয়েছে।

সকল যুগের যেসব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ধর্ম নিয়ে চর্চা করেছেন তাঁরা প্রতেকেই এই ধরনের চেতনা অনুভব করেছেন যা সমস্ত গোঁড়ামির ঊর্ধে। যেখানে ঈশ্বরকে মানুষের আদলে চিন্তা করা হয়নি, তাই চার্চের মত উপদেশদানকারী কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সেখানে স্থান নেই।

তাই সকল যুগের প্রচলিত ধর্ম মতের বিরোধী কিছু মানুষের মধ্যেই আমরা এই চেতনা দেখতে পেয়েছি এবং তাঁদের কাউকে নাস্তিক আবার কাউকে জ্ঞানী পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই আলোকে বিচার করলে ডেমোক্রিটাস, আসিসির অধিবাসী ফ্রান্সিস অথবা স্পিনোজা একই ধরনের মানুষ ছিলেন। এই মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভুতিতে কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বর বা তত্ত্বকথার ধারনা নেই, তাহলে কেমন করে তা একের থেকে অন্যের কাছে পৌঁছুবে? আমার মতে এই চেতনাকে জাগিয়ে রাখা বিজ্ঞান ও ধর্মের অন্যতম প্রধান অর্জন হতে পারে।

এভাবে চিন্তা করলে বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ককে অভ্যস্ত ধারনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায় দেখতে পারা যায়। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, বিজ্ঞান ও ধর্ম যে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর অধিবাসী দুই বিরোধী বিষয়বস্তু এটাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশ্বব্রম্ভান্ডের ঘটনাস্রোতে কার্যকারন সূত্রের প্রয়োগে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী কোন মানুষই মাঝখানে কোন অস্তিত্ব সেই ঘটনা ক্রমকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করতে পারে এটা মেনে নিতে পারে না।

এই ধরনের যুক্তিবাদী মানুষের কাছে ভয়ের ওপর ভিত্তি করে ওঠা ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই, সামাজিক ও নৈতিক ধর্মও তার কাছে একই মূল্য রাখে। পুরস্কৃত করেন অথবা শাস্তি দেন এমন কোন ঈশ্বর তার ধারনাতে আসবেনা। কার্যকারণ সম্পর্কের যুক্তিতে মানুষ যা কিছু করে তার সবই তার নিজস্ব পূর্বনির্দিষ্ট প্রয়োজন অথবা বাইরের কোন অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন মেটাতেই। সুতরাং নিষ্প্রান বস্তুসমুহ তাদের গতি প্রকৃতির জন্য যেমন নিজেরা দায়ী নয়, ঈশ্বরের বিচারে মানুষের কৃতকর্মের জন্য দায়িত্বও তার থেকে বেশী কিছু হওয়া উচিৎ নয়।

এই সব যুক্তি উপস্থিত করে বিজ্ঞান নীতিবোধের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে এই রকম একটা অভিযোগ করা হয়েছে - কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত নয়। মানুষের নৈতিক ব্যবহার নির্ধারিত হওয়া উচিৎ তার সহানুভুতি, শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন ও প্রয়োজন - এ সবের উপর ভিত্তি করে। এর জন্য ধর্মীয় শাস্তির ভয় অথবা পুরস্কারের আশা দিয়ে নিয়ন্ত্রন করতে হয় তবে বুঝতে হবে মানুষের পরিস্থিতি দুঃখজনক।

তাই চার্চ কেন সর্বদাই বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং তার অনুগতদের শাস্তি দিয়েছে তা অনুধাবন করা সহজ। অপর পক্ষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মহাজাগতিক ধর্মিয় অনুভুতি বিজ্ঞান গবেষনার জন্য সর্বাধিক প্রেরনাদায়ী মহত্তম চালিকা শক্তি। বিজ্ঞানের কোন নতুন তত্ত্বগত ধারনা নিয়ে মৌলিক দিগনির্দেশক গবেষনা করতে গেলে গভীর নিষ্ঠা, অসাধারন চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। যারা এই নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারনা রাখেন, শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে কি পরিমান আন্তরিক আবেগ থাকলে তবে দৈনন্দিন আপাত দৃশ্য জগৎ থেকে দুরে শুধু গভীর কোন তাত্ত্বিক ধারনা নিয়ে এভাবে সুদীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা যায়।

কেপলার আর নিউটনের কথা ভেবে দেখুন। মহাবিশ্বে ধাবমান গ্রহ নক্ষত্রের গতি প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করবার সুগভীর আকাঙ্ক্ষা থাকলে তবেই এই রকম সাধনা করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে যাঁদের ধারনা শুধু তার ব্যবহারিক ফল ও প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাঁরা গবেষণা কাজে নিয়োজিত এসব নিবেদিত প্রাণ মানুষের মন-মানসিকতা সম্বন্ধে সহজেই ভুল ধারনা করে থাকেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে চারদিকে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে অটল বিশ্বাসের একই মানসিকতা নিয়ে তাঁরা সবাই কাজ করে গেছেন। যে সমস্ত মানুষ তাঁদের সারা জীবন এই রকমই কোন কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত থেকেছেন, শুধু তাঁরাই এই সব গবেষক ও কর্মীদের সংখ্য ব্যর্থতা সত্ত্বেও মূল লক্ষ্যে অবিচল থাকার প্রেরনা ও তার শক্তি সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার উপলব্ধি পেতে পারেন। শুধুমাত্র এক মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভুতিই তাদের এই শক্তি দিতে পারে। আমাদের সমসাময়িক কোন মনীষী ঠিকই বলেছেন যে আমাদের এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে একমাত্র নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানকর্মীরাই হচ্ছেন সবচেয়ে ধার্মিক মানুষ।

বৌদ্ধ ধর্ম কেন মহাজাগতিকঃ

আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে প্রচলিত ধর্মগুলোর বিরোধের প্রধান কারন হলো-----

১. সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বিশ্বাস

২.ধর্মীয় সৃষ্টি রহস্য

৩. ঐশ্বরিক বাণী অর্থাৎ অলৌকিকতা

৪. আত্মার অবিনশ্বরতা

৫. অনিরীক্ষনীয় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এগুলির প্রমান সার্থকতার মাপকাঠিতে টিকে থাকেনা বরং প্রানী বিবর্তনবাদ থেকে বিজ্ঞানের বহু মৌলিক আবিষ্কারে উপরোক্ত ধারনার ভ্রান্ততা পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের সাথে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক কি তা জানা যথেষ্ঠ কৌতুহলজনক । কারন বিশ্বের খ্যাতনামা ধর্ম যাজক ও বিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছিলেন যে , আগামীর বিশ্বে মহাজাগতিক ধর্ম বলতে থাকবে বৌদ্ধধর্ম । কিন্তু আমার দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম সৃষ্টির পর থেকেই মহাজাগতিক ( Cosmical) । কারন বিজ্ঞান যেভাবে মহাজাগতিকতার ধারনা দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি তত্ত্ব চুলছেড়া বিশ্লেষিত হয়েছে বুদ্ধতত্ত্বের প্রতীত্য সমূৎপাদ তত্ত্বে ।

আসুন জেনে নিই কোন ভিত্তিতে বিজ্ঞান বৌদ্ধধর্মকে মহাজাগতিক ধর্ম (Cosmical Religion) হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

জড় বিশ্বের অবস্থা সম্বন্ধে আইনস্টাইন সাপেক্ষবাদ(Theory Of Relatively) বর্তমান বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও গৌতম বুদ্ধ দুইহাজার পাঁচশত সাতান্ন বছর পুর্বে এ সম্পর্কে প্রতীত্য সমূৎপাদ তত্ত্ব আবিষ্কার করে জ্ঞানী জগতকে অবাক করে দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানিদের মতো বুদ্ধ বলেছেন , এ জগতে কোন প্রানী, বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয় এবং বিনা কারনে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটে না । প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার কারন আছে। বিজ্ঞান অবশ্য এই স্বীকার্য তত্ত্বের নাম দিয়েছেন কার্যকারন সম্বন্ধ (Casual Relation) । আর বুদ্ধ একে বলেছেন প্রতীত্য সমূৎপাদ তত্ত্ব । কার্যকারন সম্বন্ধের উপরেই বুদ্ধের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ।

বৌদ্ধধর্ম মতে এই কার্যকারন নিয়ম জগতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, এটা নিয়ন্ত্রন করার জন্য কোন ঈশ্বর( God) বা বাহ্যিকশক্তির ( External Power) প্রয়োজন হয়না ।

এই মতবাদের মাধ্যমে বুদ্ধ জগত তথা প্রাণী সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন । তাই এই কার্যকারন মতবাদই বুদ্ধধর্মের ভিত্তি ।

বৌদ্ধধর্মের কর্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাথে সম্পুর্ন সামঞ্জস্যপুর্ণঃ

বৌদ্ধধর্মের কর্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । কর্মবাদ অনুযায়ী যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে । বিজ্ঞানের ভাষায় যা বলা হয়েছে প্রত্যেক কর্ম/ক্রিয়ার (Action) বিপরীত প্রতিক্রিয়া (Reaction) আছে। পৃথিবীর কোথাও এই নিয়মের ব্যাতিক্রম নেই । এভাবে মানুষের সমগ্র জীবনই কর্ম নিয়মের দ্বারা গ্রথিত । বিজ্ঞানের ভাষায় অতীত কর্ম দ্বারা বর্তমান জীবন এবং বর্তমান কর্মদ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত । বুদ্ধ জন্মতত্ত্বে এই সংজ্ঞাটির হুবুহু উল্লেখ করেছেন যেমন মানুষের পুর্বজন্ম দ্বারা বর্তমান জীবন আর বর্তমান জন্ম দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হবে ।

পন্ডিত টেইলার তাঁর Primitive Culture গ্রন্থে বলেছেন, " বুদ্ধের প্রচারিত কর্মফল যা প্রাণী জগতের নিয়ন্ত্রন করে , শাস্তি বা পুরষ্কার বিচারের ফল নহে, কার্যকারন শৃংখলে অতীত কর্ম বর্তমান ফল প্রসব করে, বর্তমান মুহুর্তের কর্ম পরবর্তী মুহুর্তের ফল প্রসব করবে । এটা পৃথিবীর নীতি বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য আবিষ্কার" ।

আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বে শাশ্বত ( Fixed) বলে কোন জিনিস আবিষ্কার করতে অদ্যবদি পারেনি । আপাতদৃষ্টিতে কোন কিছু স্থায়ী মনে হলেও আসলে তা স্থায়ী নয় - ধ্বংস তার অনীবার্য । বুদ্ধের অনিত্যবাদ মতবাদে এর সম্পুর্ন মিল রয়েছে যেমন পৃরথিবীতে কোন কিছু স্থির নেই , সবকিছুই প্রবাহমানতার স্রোতে ধাবমান । প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জ চির প্রবাহমান এবং নিত্য পরিবর্তনশীল । এখানে চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় বলতে কিছুই নেই । বুদ্ধের এই মতবাদকে বিজ্ঞানি ও দার্শনিকগন বহুকাল পর সামর্থন করেছেন । গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস ও ফরাসী দার্শনিক বেগস বুদ্ধের অনিত্যতাবাদকে স্বীকার করেছেন । তাঁদের মতে জগতের সমস্ত প্রানী ও বস্তুসমুহ ধবংশীল চিরস্থায়ী বলতে কিছুই নেই আবার ব্যাক্তিস্বত্ত্বার অভ্যন্তরে চিরন্তন আত্মা বলতে কিছুই নেই । বুদ্ধ মানব শরীরকে আধুনিক সার্জনের ন্যায় বিশ্লেষণ করে বলেছেন - পঞ্চস্কন্ধ ও মন সম্বলিত দেহে শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ ব্যাতীত কোন শাশ্বত আত্মা বলতে কিছুই নেই । বিজ্ঞান হিসেবে এই ধর্ম মানুষের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রন ও জীবন প্রণালী উদ্ভাবন করেছে পঞ্চস্কন্ধ নামক সত্য আবিষ্কার দ্বারা। দার্শনিক হিউম, উইলিয়াম জেমস, ব্রাট্রান্ড রাসেল, অধ্যাপক হোন্ড, এইচ টি কুলরুক, মনোবিজ্ঞানী বল্ডুইন, প্রমুখ আধুনিক কালের প্রখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক মণীষীবৃন্দ বুদ্ধের এই মৌলিক মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন । আত্মাবাদ আধুনিক কালের বিজ্ঞানের গতিবাদের পুর্বসংস্করন।

এই যুগে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্ঠা যথেষ্ট চালানো হচ্ছে । তবুও উভয়ের মাঝে সংঘাতের নানা কারন ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌদ্ধধর্ম প্রথম থেকেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নৈতিক ও ব্যাবহারিক সত্যগুলোকে যাচাই করে নিয়েছে বলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক আচশার্য সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে , আর বিশ্বভ্রম্মান্ডে বৌদ্ধোধর্ম হয়ে উঠেছে মহাজাগতিক ধর্ম। বুদ্ধ তাঁর দীর্ঘকালের গবেষনার দ্বারা ভ্রান্তি নিরসনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । বৌদ্ধধর্ম ও বিজ্ঞানের এই স্বার্থক সমন্বয় পৃথিবীর ভাবীকালের স্বপ্ন ও সাধনা , আশা-আখাংকা ও স্বার্থকতা। এর সার্থক প্রয়োগ হলেই মহামৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বশান্তি ও মহামুক্তির পথ সুগম হবে।

১. প্রতীত্য সমুৎপাদ

২. মধ্যম পন্থা ( Middle View)

৩. চারি আর্য্য সত্য ( Four Noble Truth )

৪.শমথ ও বিদর্শন ভাবনানীতি (The Principle of Striven )

৫. সপ্ত বোধঙ্গ বা বোধি অঙ্গ

৬. ধর্মীয় স্তোত্র (Hymns of the Faith) by আলবার্ট জে এডমন্ডস

৭. বুদ্ধের পুণ্যপদ( The Buddha's Way of virtue) by পণ্ডিত কে জে সান্ডার্স

৮. কার্য কারন সম্পর্ক (Casual Relation )

৯.নিত্যবাদ ( Eternalism)

১০. উচ্ছেদবাদ (Nihilism)

১১. বৌদ্ধদর্শন ও বিজ্ঞান by ড. দীজেন বড়ুয়া

12. Cosmical Science (মহাজাগতিক বিজ্ঞান) by Einstein

তথ্য সুত্র : "মহাবৌধি " সাময়িকী